Note : Ce billet s’inscrit dans la foulée de quelques-uns écrits (et à écrire) dans le cadre de la tenue de l’évènement Forum des idées pour le Québec du 25, 26 et 27 septembre 2015. Celui-ci intervient à la suite de ma contribution au panel du vendredi 20h «Qu’est-ce qu’un système d’éducation performant ?».

Je ne suis malheureusement pas en mesure d’évaluer objectivement la performance respective de chacun des différents systèmes d’éducation d’ici et d’ailleurs. Par contre, je m’intéresse depuis longtemps à ce sujet parce que ma pratique en éducation depuis plus de trente ans (dont une quinzaine d’années à la direction d’écoles) m’a permis de côtoyer plusieurs des appétits d’apprenant. Je me devais de trouver des moyens de nourrir chacun selon ses capacités et si possible augmenter le désir de chacun d’en apprendre toujours davantage…

Ni ma formation initiale, ni ma formation continue ne m’offrait des réponses satisfaisantes. J’ai trouvé auprès des élèves, avec les enseignants et dans nos interventions ici au Québec, certaines réponses intéressantes, mais encore davantage ailleurs qu’au Québec où j’ai expérimenté avec succès certaines pistes d’action. J’ajoute les quelques voyages professionnels, lectures et participation à des projets internationaux qui m’ont beaucoup facilité les choses et expliquent le contenu de ce billet.

Je tenterai donc dans cette courte contribution de répondre à la question «avons-nous les forces qu’il faut au Québec pour saisir les opportunités et faire face aux défis qui nous attendent en éducation ?

La réponse courte – et simpliste – à cette question est «OUI» !

Puisque rien n’est vraiment simple en éducation, je vous offre une réponse un peu plus longue et complexe.

Nous avons plusieurs raisons d’être fiers de notre système d’éducation et il faut surtout éviter de sombrer dans le pessimisme ambiant qui nous renvoie l’image d’un Québec qui n’avance pas en éducation. Certes nous pouvons faire mieux, avancer plus rapidement, mais il faut voir et apprécier le progrès réalisé depuis une cinquantaine d’années !

Vous trouvez d’entrée de jeu que je pèche par excès d’optimisme sur les qualités de notre système d’éducation ? Je vous encourage à consulter le numéro spécial du Magazine français SCIENCES HUMAINES, intitulé Éduquer au XXIe siècle.

Il a été publié l’automne dernier. On y soutient que le système d’éducation québécois devrait servir de modèle à la France en raison de sa performance remarquable aux tableaux comparatifs des meilleurs systèmes d’éducation mondiaux. Comme quoi il y a peut-être du vrai au proverbe qui dit que quand on se regarde, on se désole! Mais quand on se compare, on se console…

Pour étoffer cette réponse, je me suis beaucoup inspiré des différentes analyses du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) mené par l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). Ce programme est intéressant pour nos travaux et notre réflexion de cette fin de semaine parce qu’il fournit des «indicateurs internationaux pertinents au niveau des politiques, des connaissances et des savoir-faire des élèves âgés de 15 ans» (source).

«Le PISA vise à évaluer la mesure dans laquelle les élèves qui approchent de la fin de leur scolarisation obligatoire ont acquis les connaissances et les savoir-faire essentiels pour participer pleinement dans la société. Le PISA espère répondre aux questions suivantes : Les jeunes adultes sont-ils prêts à relever les défis de l’avenir? Sont-ils en mesure d’analyser, de raisonner et de communiquer leurs idées efficacement? Possèdent-ils la capacité de continuer à apprendre tout au long de leur vie? Certains genres d’enseignement et d’organisation scolaire sont-ils plus efficaces que d’autres?»

«Les 34 pays membres de l’OCDE ainsi que 31 pays et économies partenaires ont participé à l’évaluation PISA 2012, ce qui représente plus de 80 % de l’économie mondiale» (source). Les résultats publiés aux trois ans nous disent ce que les élèves de 15 ans de 65 pays savent et ce qu’ils peuvent faire avec ce qu’ils savent.

Je vais immédiatement vous livrer ma propre analyse de l’étude des résultats obtenus par les élèves du Québec quand on les compare à ceux des autres pays. Je vous préviens, pour les fins de cette analyse, je vais faire comme si le Québec était un pays…

PISA nous classe parmi les pays qui réussissent le mieux au monde. Mieux encore…

«Au Canada, environ 21 000 élèves de 15 ans venant d’environ 900 écoles des 10 provinces ont participé aux tests PISA. Si chaque province du Canada était un pays, le Québec, sur l’échelle mondiale (74 «pays» donc, 65-1+10), serait 7e sur 74 en mathématiques (536 points), 9e sur 74 en lecture (520 points) et 13e sur 74 en sciences (516 points). (Analyse basée sur cette source)»

Ce n’est pas rien…

Nous avons le droit d’être fiers monsieur le Premier ministre de ces résultats !

Vous êtes sûrement curieux de savoir que nous avons dans le passé déjà obtenu de meilleurs scores… sans nécessairement que notre position dans le classement soit beaucoup meilleure…

=> Maths: 536 points en 2003, 540 points en 2006, 543 points en 2009 et 536 points en 2012. (p. 77 ce document)

=> Lecture: 536 en 2000, 525 points en 2003, 522 points en 2006, 522 points en 2009 et 520 points en 2012. (p. 91)

=> Science: 531 en science 2006, 524 points en 2009 et 516 points en 2012. (p. 91)

Rien dans ces chiffres pour en faire un plat…

Les petits reculs en points ont dans les faits eu peu d’impacts sur le classement PISA mondial, notre « baisse » tenant moins à une diminution de notre performance qu’à une hausse de celle de certains pays qui font mieux que nous certaines choses dont on parlera plus tard.

En 2009, le Québec se situait au 2e rang mondial en mathématiques – 543 points, au 13e rang en sciences – 524 points et au 6e en lecture (capacité de lecture et de compréhension) – 522 points (source).

À ce stade-ci, une importante nuance doit être apportée : l’enquête PISA évalue dans quelle mesure les élèves âgés de 15 ans ont acquis des connaissances et des compétences essentielles pour pouvoir participer pleinement à la vie de nos sociétés modernes, en particulier en compréhension de l’écrit, en mathématiques, en sciences et en résolution de problèmes. Il faut dire que PISA est administré au Québec dans les classes de 4e secondaire et que déjà à ce moment, plusieurs élèves (on parle de 15% et une plus grande proportion de garçons que de jeunes filles) ont quitté le système scolaire régulier.

Nous sommes très forts sur l’échiquier mondial avec ceux qui fréquentent l’école en quatrième secondaire à 15 ans.

Avec des taux de décrochage comme ceux que nous affichons, il convient de modérer notre enthousiasme. Il n’y a pas si longtemps, Égide Royer répétait à qui voulait l’entendre que près d’un garçon sur trois et d’une fille sur quatre n’obtenaient pas leur diplôme du secondaire avant 20 ans. D’ailleurs, «il faut faire attention avec les chiffres actuels qui comprennent des diplômes «sortis de programmes préparatoires à l’emploi, où les exigences sont insuffisantes» (source).

Voici des chiffres plus récents…

«Le taux d’obtention d’un diplôme de cinquième secondaire chez les moins de 20 ans est passé de 68,6 % en 2008 à 74,8 % aujourd’hui, a souligné le chercheur [de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) Michel Perron]. L’objectif du gouvernement est de porter ce taux à 80 % d’ici 2020». (source)

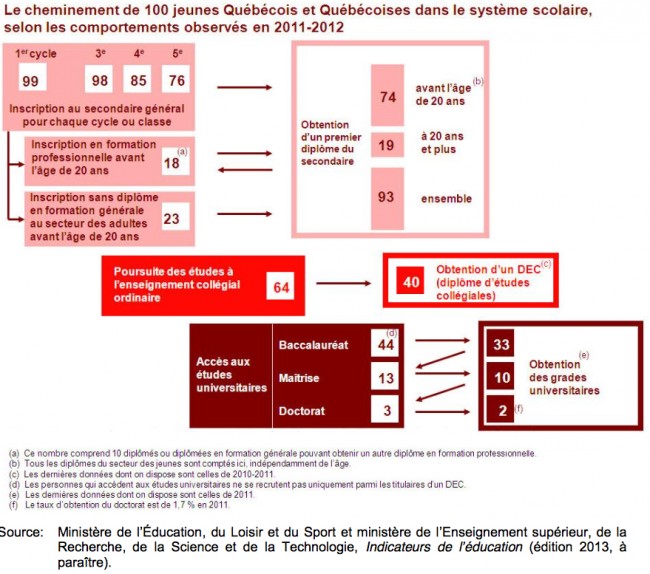

J’ajoute d’autres données qui sont extraits du manifeste «Donner une nouvelle impulsion à la réussite scolaire» qui sera présenté/discuté plus tard au programme du Forum des idées…

«Des progrès encourageants ont été accomplis, mais il subsiste toujours un bloc important d’élèves qui ne franchit pas le secondaire. Le taux annuel de décrochage suit une tendance générale à la baisse, mais il demeure élevé, soit 15 % en 2012-2013. Cette situation affecte également le niveau collégial où les étudiants parviennent très difficilement à compléter leur formation dans les délais prévus. À titre d’exemple, en 2010, le réseau collégial avait réussi à diplômer 37,9 % des étudiants à la formation préuniversitaire et 35,6% à la formation technique dans les délais prévus.

Plus tôt cette semaine, le Journal de Québec publiait le résultat des étudiants qui sont entrés au cégep en 2010 et qui ont terminé leurs études en 2012 (formation préuniversitaire) ou en 2013 (formation technique). Ça ne n’améliore pas notre niveau d’enthousiasme : «31,7 % d’entre eux en sont ressortis avec un diplôme en poche deux ans plus tard dans le cas d’une formation préuniversitaire ou trois ans plus tard dans le cas d’une formation technique.»

Sur ce sujet, il faut souligner la contribution des collèges privés subventionnés. Dans une étude de Pierre Fortin (UQAM) et de Marc Van Audenrode (Université de Sherbrooke) préparée en septembre 2013 pour l’Association des collèges privés du Québec, il est mentionné que ces établissements «font augmenter le pourcentage des jeunes qui obtiennent un diplôme collégial et la rapidité avec laquelle ils acquièrent ce diplôme» (voir ce tableau issu de la page 39 du document).

À L’université Laval, le phénomène inquiète suffisamment pour que le vice-recteur exécutif, Éric Bauce «tire l’alarme».

«Selon un rapport déposé lundi en commission parlementaire, le taux de diplomation, six ans après le début d’un baccalauréat, est en baisse depuis cinq ans à l’Université Laval: 78,3% des étudiants qui ont débuté leurs études en 2004 ont réussi à décrocher un diplôme alors que cette proportion glisse à 75,9% pour ceux qui sont entrés à l’université en 2008.»

(Ajout : «Étudiants pas pressés» !)

À ce moment-ci, je crois pertinent d’utiliser ce tableau qui montre le cheminement de 100 Québécois et Québécoises dans le système scolaire selon les comportements observés en 2011-2012… (source):

Et enfin, pour s’assurer de bien comprendre l’ampleur du phénomène qui consiste à interrompre un cheminement scolaire sans obtenir de qualification, je voudrais insister sur le fossé qui se creuse entre les filles et les garçons sur ce sujet.

Déjà on sait que les garçons décrochent plus que les filles, le portrait des taux d’obtention des diplômes montre des écarts importants entre les filles et les garçons, ce qui devrait nous préoccuper. Le document «Les indicateurs de l’éducation 2012» illustre clairement, en ce sens, l’ampleur des différences. En formation générale des jeunes au secondaire, on parle de 21,5% des garçons qui sortent sans aucune diplôme pour 13,6% des filles, peu importe le nombre d’années passées sur les bancs d’école.

À l’université, les tableaux sont éloquents… et le fossé se creuse.

Un jour ou l’autre, il faudra porter davantage d’attention à cette problématique.

Les commentaires sont très différentes d’un pays à l’autre quand on écoute les réactions au dernier classement PISA et c’est très intéressant de lire les conclusions tirées dans certains pays francophones…

– Belgique Francophone (26e environ) – dans la moyenne

=> Réaction : « Nous sommes dans la moyenne, c’est bien ! »– France (25e) – dans la moyenne

=> Réaction : « C’est une catastrophe, nous devons faire mieux ! »– Canada / Québec (10e …)

=> Réaction : « Nous allons voir comment encore mieux faire ! »

(source)

Un dernier point : les enquêtes PISA portent sur trois domaines, la compréhension de l’écrit, la culture mathématique et la culture scientifique. Rien n’indique que la culture générale au Québec soit plus ou moins bien transmise à nos enfants.

Cela dit, on peut se féliciter de ce qui a bien fonctionné au Québec depuis la révolution tranquille : l’accès à l’éducation !

Nous devons une fière chandelle à ceux qui ont bâti le Québec moderne.

Nous avons vécu deux grandes réformes de l’éducation : la première, issue du Rapport Parent au début des années 60, a relevé avec succès le défi de l’accès pour tous.

C’est ici que nous devons commencer à admettre que le défi de la deuxième, raison d’être des États généraux sur l’éducation en 1995, n’est pas encore relevé : la réussite éducative du plus grand nombre.

Et je ne parle pas du principal défi qui doit demeurer : la réussite pour tous.

La révolution tranquille nous a poussés vers la démocratisation de la fréquentation scolaire et a fait faire un grand pas aux parents et grands-parents actuels. Mais il reste que «19 % des Québécois sont analphabètes (niveaux -1 et 1 de littératie) et 34,3 % éprouvent de grandes difficultés de lecture et se situent au niveau 2 de littératie» (source).

Gardons à l’esprit qu’autour d’un membre de la population sur deux est analphabète fonctionnel au Québec et qu’après un certain temps passé par des enfants sur les bancs d’école, certains parents n’insistent plus pour que son enfant persévère.

«Ne pas savoir lire, c’est être très handicapé pour accéder à l’information et au savoir et, partant, avoir beaucoup de mal à exercer sa citoyenneté». (source)

«Selon la crédible enquête PEICA, il y a vraisemblablement quelque 53% des gens qui n’ont pas une maîtrise suffisante de la lecture pour être des citoyens à part entière. Et que la situation semble particulièrement inquiétante chez les… 16 à 24 ans». (Source)

Les leviers pour passer du libre accès à l’éducation vers la réussite du plus grand nombre

Mes analyses me portent à penser que trois leviers sont sérieusement à considérer pour faire face aux défis qui nous attendent en éducation (j’ai encore en tête la question du début, «avons-nous les forces qu’il faut»), c’est-à-dire, passer du libre accès à la réussite : l’effet école | l’effet enseignant | l’effet parents.

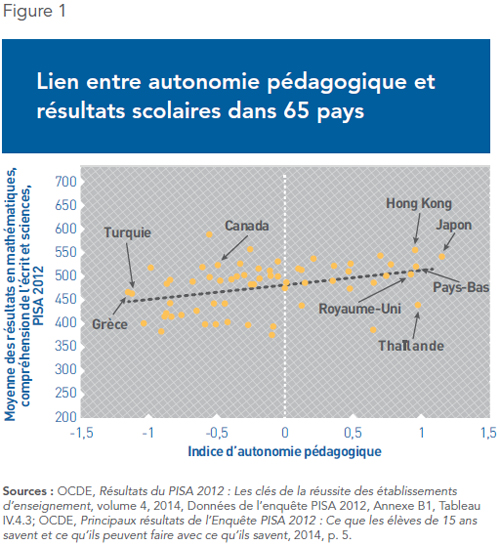

Il y aurait bien des façons de démontrer pourquoi le fait de donner plus de pouvoirs aux enseignants et aux établissements scolaires peut nous mener à plus de réussite. Je me contenterai de citer une récente étude de l’Institut économique de Montréal (IEDM), «Autonomie pédagogique et responsabilisation : une recette pour améliorer les résultats scolaires».

De nombreuses études internationales (il y en a sept de citées dans la recherche de l’IEDM) affirment que lorsque ces deux principes sont appliqués conjointement, ils deviennent des facteurs clés dans l’atteinte de bons résultats scolaires au secondaire.

Encore ici, ce sont des analyses des résultats de différents pays aux tests PISA qui conduisent l’équipe mené par Mathieu Bédard (économiste à l’IEDM, titulaire d’un doctorat en sciences économiques d’Aix-Marseille Université et d’une maîtrise en analyse économique des institutions de l’Université Paul Cézanne) à privilégier l’autonomie des écoles et des enseignants pour améliorer notre système d’éducation.

Deux définitions…

L’autonomie pédagogique : la possibilité pour les enseignants et les directeurs d’école de décider eux-mêmes du matériel éducatif utilisé dans leurs classes et leurs écoles.

L’autonomie d’une école : pouvoir offrir une diversité de cours et de programmes, d’innover sur le plan des méthodes d’enseignement et de mieux s’adapter aux besoins spécifiques de leurs élèves. Elle s’oppose à la vision d’un système d’éducation centralisé où les contenus et méthodes d’enseignement sont entièrement déterminés par le ministère de l’Éducation et sont les mêmes pour tous.

Le lien entre l’autonomie pédagogique et les résultats scolaires dans 65 pays est bien exprimé par ce tableau…

Dans le document publié par l’IEDM, on cite l’exemple du Japon (les pays d’Asie arrivent en tête du classement de la dernière enquête PISA de l’OCDE sur l’état de l’éducation dans le monde), les écoles rapportent que les enseignants et/ou les écoles choisissent seuls :

• les politiques d’évaluation des élèves dans 98 % des cas;

• les livres et manuels à utiliser dans 89 % des cas;

• le contenu des cours (à tout le moins l’itinéraire) dans 89 % des cas;

• les cours qui sont offerts dans leurs écoles dans 90 % des cas.

«Cette autonomie pédagogique diffère énormément de celle que connaissent les pays en queue de ce classement, comme la Turquie ou la Grèce. Dans ce dernier pays, seulement 29 % des enseignants et directeurs choisissent seuls les façons d’évaluer les élèves, 5 % choisissent seuls les manuels, 2 % choisissent seuls le contenu des cours, et 4 % choisissent seuls quels cours sont offerts».

Certaines conditions sont nécessaires pour que l’autonomie pédagogique entraîne une amélioration des performances scolaires. En premier lieu, ces avantages de l’autonomie se concrétisent uniquement dans les systèmes qui obtiennent déjà de relativement bons résultats (Une étude: « Does School Autonomy Make Sense Everywhere? Panel Estimates from PISA »), comme c’est le cas au Canada. Dans les pays où le système scolaire est peu performant au départ, comme au Pérou, en Indonésie ou au Qatar, plus d’autonomie n’améliorerait pas nécessairement les choses.

Il faut également que les enseignants et la direction des écoles soient responsabilisés par rapport à leurs décisions (consulter cette autre étude de l’OCDE : «Autonomie et responsabilisation des établissements d’enseignement : quel impact sur la performance des élèves?»). «Dans les systèmes scolaires moins responsabilisés, davantage d’autonomie pédagogique pourrait se retourner contre les élèves et mener à de moins bons résultats lorsqu’il n’y a aucun moyen de sanctionner les mauvais choix».

La publication dernièrement du Palmarès des écoles primaires publiques a brièvement fait la manchette. On pourrait s’en servir dans un contexte de responsabilisation des écoles pour tenter de tirer vers le haut les milieux qui peinent à obtenir des résultats satisfaisants.

Le journaliste Francis Vailles a publié un excellent article sur le sujet qui fournit un bel exemple de ce qui pourrait être fait…

«Avec cet outil, il est donc possible d’apprécier le travail des enseignants, des professionnels et de la direction, indépendamment de leur clientèle. Et de voir dans quelle mesure les méthodes de l’équipe-école contribuent à améliorer le résultat attendu de leurs élèves, compte tenu du milieu socio-économique.

Des exemples ? Cinq écoles de quartiers défavorisés obtiennent des moyennes de plus de 80 % aux examens de math et de français, soit neuf points de plus que la moyenne des écoles de quartiers semblables (71 %). Ces écoles sont toutes situées sur le territoire de la Commission scolaire de Montréal (CSDM).

En comparaison, les élèves de quatre écoles de quartiers favorisés obtiennent moins que 71 % aux mêmes examens, alors que la moyenne des écoles de quartiers semblables est de près de 77 %. Aucune n’est de la CSDM.

Comment une école d’un milieu défavorisé parvient-elle à faire nettement mieux que ses pairs et même que des écoles de quartiers cossus ? Vite, on veut connaître leurs secrets. À l’inverse, comment une direction d’école peut-elle justifier de médiocres résultats, bien inférieurs à la norme des écoles semblables ?

Il faut ajouter aux propos précédents, l’idée que les maîtres d’école sont passés d’un statut «d’incontestable autorité» à «suspects potentiels» dès que le message envoyé par l’école aux parents n’est plus celui qui plaît ! Il faut l’adhésion de tous les parents (et de la société civile) à l’oeuvre d’éducation à l’école.

Notons au passage un des motifs qui explique la réussite du réseau privé et des écoles à vocation particulière : l’engagement des parents à supporter les enseignants dans la réussite scolaire des enfants. D’ailleurs de nouveaux programmes particuliers dans les écoles publiques ont récemment fait la manchette comme étant une des causes expliquant l’augmentation de la proportion d’élèves qui fréquente les écoles publiques depuis trois ans.

Le fait de choisir une école ou un programme particulier aide les parents à s’investir dans le cheminement scolaire des enfants.

Jacques Parizeau disait dans une de ses dernières entrevues, celle accordée à Michel Lacombe : «Tellement de gens ont l’impression que l’État n’est pas de leur côté».

Si j’osais paraphraser Monsieur, je dirais «tellement de parents ont cette impression que l’école publique n’est pas de leur côté».

Il ne faut pas «subir» l’école, il faut en être l’inspiration et développer son sentiment d’appartenir au projet éducatif qui y est développé.

Je dirais que c’est le coeur du message qui doit nous guider même si ça fait mal de penser que trop de parents jugent mal le réseau public d’éducation.

Je parle d’une perception, pas d’un constat réel.

L’école publique est au service des enfants du Québec. Elle le sera davantage quand on rapprochera les parents de sa gouvernance.

Ce n’est pas en dépouillant l’école privée qu’on va réussir à relever ce défi, c’est en investissant dans l’école publique qu’on va y parvenir !

Parler de gouvernance, de l’effet école, de l’effet enseignant et de l’effet parents, c’est référer à l’encadrement et aux traditions pédagogiques des milieux scolaires.

Le difficile passage du temps où la réussite en éducation était lié à l’engagement des religieux qui s’occupaient des écoles, à celui où ce sont des professionnels en éducation qui ont pris le relais est marqué par ce défi de la réussite scolaire. Les religieux d’hier n’avaient pas à composer avec l’accès pour tous, les laïcs d’aujourd’hui ont cette responsabilité. Le long chemine qui doit nous mener à la professionnalisation est long…

Une dernière référence sur l’effet que peuvent avoir des parents qui appuient l’école et les enseignants est décrit à plusieurs endroits (dont ceux-ci : 1, 2)

«Voici comment les auteurs résument leurs résultats. «Les plus fortes associations entre implication parentale et réussite scolaire se retrouvent lorsque les parents ont des attentes élevées pour leurs enfants, lorsqu’ils instaurent et maintiennent la communication avec eux à propos du travail et des activités scolaires, et lorsqu’ils travaillent à développer des habitudes de lecture.» (p. 41) Quant aux autres variables de l’implication parentale évoquées plus haut, elles ne semblent jouer qu’un rôle bien mineur.»

Le travail collaboratif

Je parlais donc au début de cette intervention d’un petit recul dans le classement PISA qui tient moins à une baisse de notre performance qu’à une hausse dans certains pays qui font mieux que nous certaines choses. Il faut parler en particulier du travail collaboratif.

Le recul pourrait s’avérer plus important lors de la prochaine évaluation (au Québec, c’était en mai dernier, ce sera cet automne pour certaines provinces canadiennes) puisque PISA ajoute un test à sa batterie : « La résolution de problèmes en collaboration (RPC) »

Pour le PISA 2015, la RPC est définie de la manière suivante : «La compétence à résoudre des problèmes en collaboration renvoie à la capacité d’un individu à s’engager efficacement dans un processus dans lequel deux agents ou plus tentent de résoudre un problème en partageant leur compréhension et leurs efforts pour en venir à une solution, et en mettant en commun leurs connaissances, leurs savoir-faire et leurs efforts pour atteindre cette solution» (Source : These draft conceptual frameworks for PISA 2015 provide the theoretical underpinning for the PISA 2015 assessment in which fifteen-year old students will be tested in science, reading, mathematics and collaborative problem solving)

Pour y arriver… il faut parler du virage numérique que l’école tarde à prendre véritablement. J’ajoute ces quelques références (1, 2, 3 et 4).

Il faut consulter cette autre étude pour réaliser que les pays de l’OCDE doivent adopter une approche différente s’ils veulent exploiter les possibilités offertes par les nouvelles technologies à l’école.

Vidéo de la présentation (vers la 40e minute)…

N.B. Dans chaque cycle des évaluations PISA des dernières années, les deux tiers des tests portent sur un grand domaine de la littératie. Jusqu’à maintenant, trois cycles ont été complétés, la compréhension de l’écrit, en 2000, la culture mathématique, en 2003, la culture scientifique, en 2006, la compréhension de l’écrit, en 2009, et la culture mathématique, en 2012. Pour son sixième cycle, en 2015, la culture scientifique sera de nouveau le principal domaine d’évaluation.

Mise à jour du 29 septembre 2015 : À la lecture de ce billet Patrick Giroux a eu cette réaction, «Ça veut dire quoi au juste « Un système d’éducation performant »?

Mise à jour du 22 mai 2017 : À lire… un dossier de veille de l’Institut français de l’éducation, «À la recherche de l’autonomie des établissements».

Tags: "Administration scolaire" "La vie la vie en société" ForumQc